アートとワインと経営、またはスペシフィシティとテロワールとFounder-Problem Fit。もしくは好きな漫画の話

最近の興味関心全部盛りのごった煮エッセイ

年齢を重ねるに連れ、自分の興味関心や趣味嗜好について、より解像度が高まっているような感覚がある。その中で、全く異なるような分野の間でも、自分の中で同じ感覚を得られることが多くなってきた。

最近でこれを感じるのは「スペシフィシティ(固有性)」というキーワード。自分が好きなものは、どのようなジャンルでも、スペシフィシティを感じるものだ。ここでは、各ジャンルにおいて自分が感じるスペシフィシティについて書く。

アートにおける「メディウムスペシフィシティ」、写真の「日常性」

アートの文脈では「メディウムスペシフィティ(媒体固有性)」という言葉がある。これは芸術作品が、その作品を構成する媒体(素材、技法など)が持つ固有の特性に基づいて表現されるべきであるという、美学的な概念のことだ。自分はこれを感じる芸術作品が好みのようだ。

芸術を取り上げた漫画「ブルーピリオド」でもこのテーマが取り上げられている。主人公の八虎は、自分の作品について教授に「これを絵画でやる意味あるの?」と質問されるが、経験の浅い八虎は何を聞かれているのか分からず、上手く答えられない。八虎は「ここは絵画科だから絵画を描いた」程度にしか認識していない。

「ブルーピリオド」7巻より

「ブルーピリオド」7巻よりあるテーマについて表現をしたいとき、本来は絵画以外にも様々な方法がある。本当は写真で表現するのが良いのかもしれない。彫刻が良いのかもしれない。漫画でもいいし、音楽でもいいし、ダンスでも小説でもいいかもしれない。

それでも絵画を選ぶというのであれば、なぜ絵画を選ぶのかという理由が必要であり、それを突き詰めるというのは、すなわち「自分が何を表現したいのか?」をもっと深掘りしていく行為に繋がる。そして、それこそが「作品作り」である。

「ブルーピリオド」8巻より

「ブルーピリオド」8巻よりいや、別に「絵画が好きだから絵画で描いただけ」でも別に良い。別に良いが、それは「あるテーマを表現したかった」作品ではなく「絵画が好き/得意だから」作られた作品であり、自分は好きではない。テーマについてひたすらに考え、考え抜いて、その上で自分が持てるもの(絵画の技術など)を使い尽くして作られた作品が、自分は好きだ。批判的思考を深め、何を使って、なぜ、何をやるのか、そんな問いを繰り返した先に、魂のこもった作品というものは生まれる。

※ちなみに、ブルーピリオド自体も漫画という媒体に固有の表現を多用している。これも、メタ的に見た面白さの一つだ。

他の例でいえば、例えば写真においては、CGのような美しい写真が撮れたとしても、それはもはやCGで作れば良く、スペシフィティの文脈だと好きではない。なんなら最近はAIの台頭により、AIで生成すれば良い(※)。

それでも写真に価値があるとしたら、写真の価値は写真であることにあり、その中での一つのキーワードは「日常性」のように感じている。写真には撮影者/被写体の日常が意識的に/無意識的に写り込んでおり、それは酷くパーソナルなものであり、撮影者の心が動いた瞬間そのものであり、それが他の媒体にはないものであるから面白い。

昔の自分は、ただ単に写真の綺麗さに惹かれていたように思うが、最近は写真の裏にある撮影者の感情、意図や被写体との関係性、AIが生成した単なるビット列ではなく画像の背景に「誰かの」意図や感情があること、そんなところに愛おしさを感じている。

(※「写真らしさ」は事実性など他にも色々あるし、冒頭のCGのような写真も結局自分は凄いと思うし好きだが、ここでは割愛)

大昔のフィルム写真をいくつか。この文脈での「写真らしさ」については、解像度も綺麗さも必要もなくて、それよりも古ぼけたフィルム写真の方が「写真らしい」のかもしれない

大昔のフィルム写真をいくつか。この文脈での「写真らしさ」については、解像度も綺麗さも必要もなくて、それよりも古ぼけたフィルム写真の方が「写真らしい」のかもしれない すすきと逆光が綺麗だった冬の一コマ

すすきと逆光が綺麗だった冬の一コマ 古ぼけたマンションの廊下を撮っただけだが、背景の誰かの意図や感情を感じさせる、そういう空気感がフィルム写真にはある

古ぼけたマンションの廊下を撮っただけだが、背景の誰かの意図や感情を感じさせる、そういう空気感がフィルム写真にはある 「日常性」をSNSで公開し共感を生むことが「エモ」であり、2010年代の後半のSNSは「エモいフィルム写真」が溢れていた。現在も「エモ」にはニーズがありつつ、SNSはよりパブリックで情報収集のためのツールになっている(という余談)

「日常性」をSNSで公開し共感を生むことが「エモ」であり、2010年代の後半のSNSは「エモいフィルム写真」が溢れていた。現在も「エモ」にはニーズがありつつ、SNSはよりパブリックで情報収集のためのツールになっている(という余談)ワインにおける「テロワール」、一流シェフの「アイデンティティ」

「ワインはテロワールで決まる」なんて言葉をよく聞いたりする。このテロワールとは、ワイン用葡萄を育てる土地や風土のことを示す言葉だ。ワインは他の酒に比べて、原料(ブドウ)の味=風土そのもので決まる要素が(相対的に)多い。逆に、他の酒は原料や風土よりも、作り手の技術や嗜好で変わる要素が大きい。

自分が好きなワインは、テロワールを感じるワインだ。例えば日本とフランスは全く風土が違うのに、日本で無理にフランスのようなワインを作るのではなく、日本のテロワールを活かした日本ならではの味を追求するような方向性が好きだ。

日本においてその最前線を行くのが(自分が知っている中だと)98WINEsという山梨のワイナリーで、日本固有の葡萄品種の甲州/マスカットベーリーAと、山梨というテロワールを最大限に活かした、唯一無二の味をしたワインを作っている。オーナーの平山さんのスタイルは「技術があるからこそ技術を使わない」「基本は自然に任せ、過度に技術は使わず、技術というのは自然を表現するためだけに使う」というようなスタンスであり、半ば禅問答のようなこの思想が自分はすごく好きだ。その他、自分がいいなと思うワイン生産者は、国内外問わずどの方もテロワールに対する真摯な姿勢を語っており、心に響く。

日本ワインの話でいえば、世界的に見向きもされず、国内市場でも美味しくないとされていた日本ワインが、各種の技術向上と、自らのテロワールを見つめ直し日本らしいワインを作ることを志向しはじめたことにより、最終的に国内外で高い評価を得るようになった、という流れも個人的に好きだ。その代表例が98WINEsやドメーヌ・タカヒコかな。

ワインからは離れるが、史上最短でミシュラン3つ星となった大阪のHAJIMEのシェフである米田肇さんのエピソードも好きだ。肇さんが至高の料理を追い求めていく中で「フレンチを日本人が作っているだけでは猿真似にしかならず、すなわち自分は日本人であるというアイデンティティと向き合う必要がある」と気づき、「フランス料理」ではなく、「米田肇の料理」を作ることにしたそう。実際、HAJIMEの料理は、源流こそフレンチにあることを感じるが、「フレンチ」ではなく「HAJIME」という料理であることを強く感じさせる料理だ。

HAJIMEにおいても、ワインにおいても、「何かを極めようとすると、自分自身のアイデンティティと向き合う必要がある」というのは自分が凄く好きなエピソードだ。

HAJIMEのスペシャリテ「地球」

HAJIMEのスペシャリテ「地球」経営における「Founder-Problem Fit」

経営においてもスペシフィシティを感じることがある。経営におけるそれは、Founder-Problem Fitと呼ばれるものだ。

Founder-Problem Fit(以下FPF)とは、創業者(Founder)が、課題にフィットすること、つまりその課題を解くことに創業者自身が強い必然性を感じていることや、創業者自身の背景に強くリンクしていることを指す。課題というよりも、その事業を拡大して作り上げられる世界観(ビジョン)に、創業者が並々ならぬ思いがあることとも言える。

例えばAirbnbの創業は、創業者たちが家賃が払えず、イベント来訪者に自宅の床を貸した経験が原点だった。自分がかつて所属したスタートアップの原点は、創業者社長が周りのカップルの写真を撮り始めて、その依頼数が増え、カメラマンが増え、これをもっと世界に広げるべきだと考えて事業化した流れだった。

重要な点として、会社経営においてFPFは必須なものではない。ビジネスは誰かを幸せにしてお金を儲けさえすればよく、そこに創業者の思いは必須ではない。しかし、創業者の思いが乗っている会社は、社長自身に強い意志があり、そしてそれが周囲の社員や外部の人間にも伝搬していき、強い会社になりやすい。そして自分はそういう会社が好きなようだ。

自分自身も会社経営し始めて2年目になるが、特にビジョナリーなタイプではないと自己認識していたところ、意外とやりたいことがあることに自分でも驚いている。

自身が自己の人生でやりたいことは、自身の才能や価値を最大限に社会に発揮して世の中を幸福にすることだ。これはあくまで自分の話のみのつもりだったのであるが、会社を経営し様々な人と話すにつれて、周囲の人や、社会全体に対しても同じことを感じていることに気づいてきた…すなわち、人がそれぞれの才能を十二分に生かして、本人も社会も幸せになっていく世の中にしたいし、逆に言えばそれを阻害するような事象…会社や社会の残念なルールや慣習、システムで才能を発揮できないような状況を無くしたいと強く思っていることに気づいてきた。

自分にとってその考えは当たり前のことであり、周囲も当たり前のように思っていることだと思っていたのだが、意外と周囲よりも自分はそれを強く感じているようで、そして世の中はまだそういう理想的な姿になっていないようだ。実はこれが自分のオリジナルなスペシフィシティであり、まさしく今やっている事業はFounder-Problem Fitしていると感じている。

好きな漫画でのスペシフィシティ「誰かを目指すんじゃなく、自分は自分になれ」

好きな漫画においても、登場人物にスペシフィシティの要素を感じられる漫画が好きだ。ここでいう人物のスペシフィシティとは、すなわち一人一人のキャラクターについて「他でもない、自分自身として生きていること」が丁寧に描かれていることだ。よくあるものでいえば「誰かを目指すんじゃなく、自分は自分になれ」というメッセージが刺さる。この文脈だと、ヒーローアカデミア、ワールドトリガー、ブルーピリオド、左利きのエレン、昔の漫画だと魔法先生ネギま、ベイビーステップとか。

例えば左利きのエレン。主人公の光一は天才に憧れる凡人だが、凡人なりの努力を続け、最終的には凡人のままでユニークな個性を発揮し天才と渡り合っていく。似たようなところだと、ワールドトリガーの主人公(三雲修)も、持たざる者が工夫で戦い抜いていくのが良い。

「左ききのエレン」24巻より

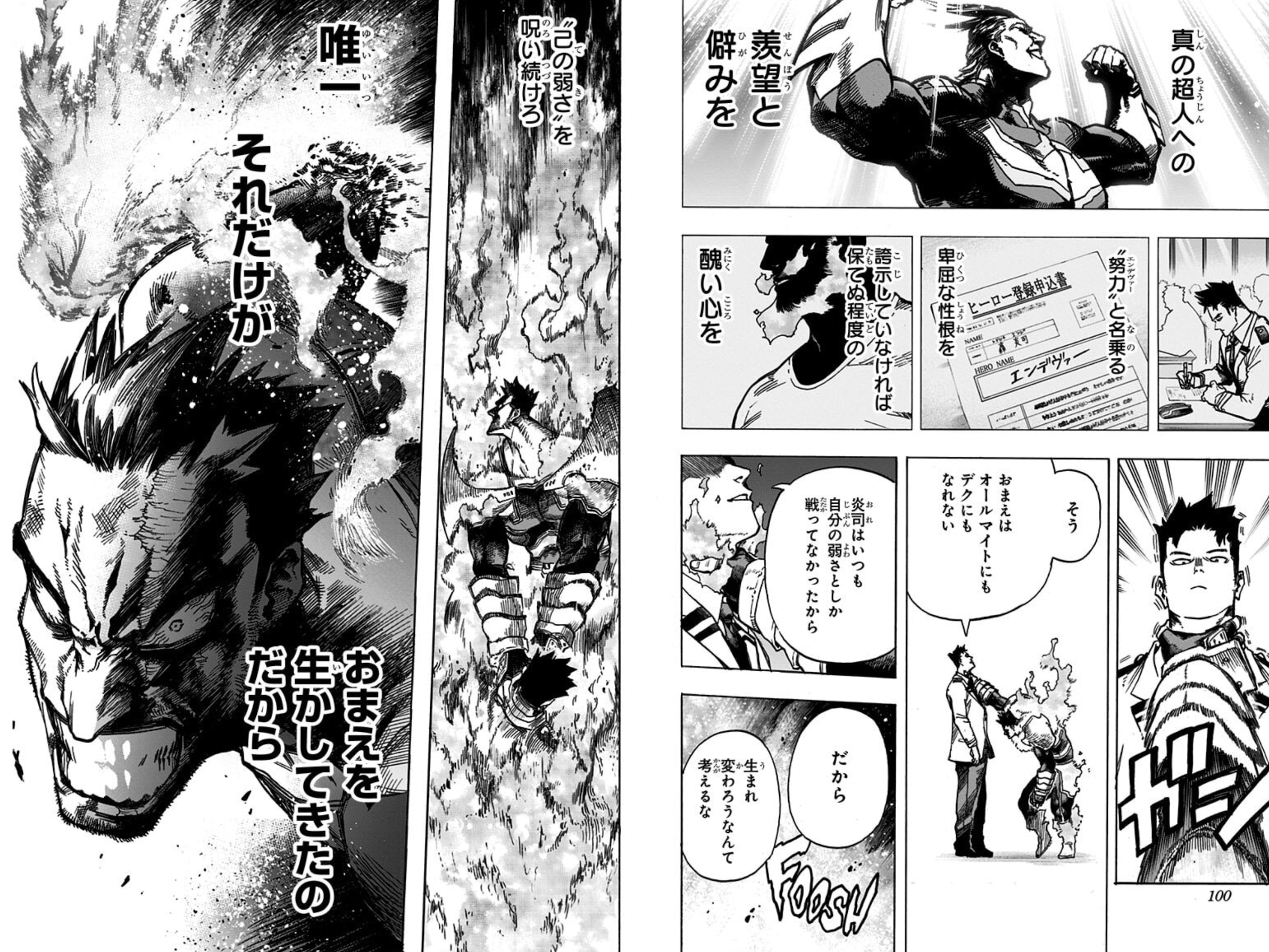

「左ききのエレン」24巻より例えばヒーローアカデミアのエンデヴァー。万年No2であるエンデヴァーが「自分はNo1にはなれない」という悩みを抱えながら、それでも努力を続け、自己の弱さを呪い続け、最終的に自分の道を見つけていく姿が良い。

ヒロアカは登場する全てのキャラが、一人一人が自分たちの「個性」を突き詰めて、自分自身の道を歩んでいるのが良い。バトル漫画にありがちな「強いキャラ」「弱いキャラ」だけで終わらないのが良い。

「僕のヒーローアカデミア」36巻より

「僕のヒーローアカデミア」36巻よりこのメッセージを題材とした漫画で一番に思いつくのは「魔法先生ネギま!」だ。超超オタク向け漫画なのでここでの紹介が非常に憚られる(恥ずかしい)が、オタク向け漫画であると同時にテーマ性が非常にはっきりした名作漫画なので紹介。

分かりやすいエピソードだと、ネギ(主人公)とラカン(作中最強キャラ)が対戦する話において、主人公は「勝てない」「自分はあの人(最強キャラ陣)のようにはなれない」と諦めかけるが、ヒロインに諭され「あの人はあの人、自分は自分」と割り切る。

その結果「あの人のように強くなって勝利する」のではなく「自身の才能である”頭の良さ”に振り切る(バトルに強くなるのではなく、事前に強い魔法をたくさん開発しておく)」という独自の路線で最強キャラに見事勝利、自身も最強キャラの仲間入りを果たす。

ネギまはラブコメパートでヒロインを勇気づけるために言った言葉が、シリアスパートでヒロインから返ってくるのが良い。

ネギまはラブコメパートでヒロインを勇気づけるために言った言葉が、シリアスパートでヒロインから返ってくるのが良い。「憧れの誰かのように凄くなりたい」という思いは至極普通のことであり、誰かをロールモデルとして誰かの真似をして生きるのは簡単なことだ。その一方で、自分を信じて自分の才能を磨き込むのは、言葉でいうのは簡単だが実際は難しい。そこにはロールモデルもなく、成功の確約もない恐れがある。

しかし、自分の人生を変えるのは、その恐れに打ち勝ち不確定な未来へと自らを投げ込める、自己への信頼、一足の内面的跳躍、すなわち「わずかな勇気」である。

「分かりやすく凄い誰か」に憧れ、自分はそうなれないことに失望し悩みながらも、わずかな勇気をもって、理想のためにもがき、苦しみ、自分自身を磨き続け、そして自分自身の強みを見つけてオンリーワンの存在になっていく、そういう物語が自分は好きだ。

「わずかな勇気」についての解説

「わずかな勇気」についての解説 作中最強キャラ(主人公の父)からのメッセージ

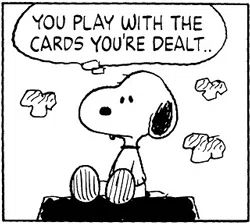

作中最強キャラ(主人公の父)からのメッセージおわりに - 配られたカードで勝負するしかない

アートについても、ワインについても、経営も漫画も、「分かりやすく凄い何か」を模倣するのではなく、自らの理想のためにもがき苦しみ磨き続け、そして自分自身の強みを発揮し、オンリーワンの存在になっているようなものが好きだ、という長々とした自分語りを書いた。

こういった自分の嗜好は、結局は自分自身がそういう生き方をしているから、そう在りたいと共感しているだけなのかもしれない。いわば「天才」になれなかった側の僻みである。

「幸せな家庭は似ているが、不幸な家庭はそれぞれ異なる理由で不幸である」とはトルストイのアンナカレーニナの有名な書き出しであり、これは「幸福を構成する要素には普遍性があるが、不幸の形は人それぞれ」という話であり、それ以上でもそれ以下でもないのだが、個人的な好みと僻みを最大限にいれて解釈しなおせば「人生はユニークでオリジナルな物語だからこそ面白い」という話だと思っている。不幸と苦悩こそが意思を生み、魂を生み、そしてそこには物語がある。物語は試練があって、浮き沈みがあるからこそ面白い。

今後もしばらくはそういう道を歩んで、面白い人生にしていきたいね。

「配られたカードで勝負するしかないのさ」とスヌーピー先生

「配られたカードで勝負するしかないのさ」とスヌーピー先生

Katsuma Narisawa

Software engineer and photographer exploring the intersection of technology and human experience.

Show Profile →