STAY366 / 山梨

東京から1時間半で辿り着く大人のオーベルジュで、この土地が生み出す唯一無二のワインを満喫

CAVE D’OCCI、NIKI Hills Wineryに続いて、国内のワイナリーに泊まるシリーズ第三弾。今回は山梨のSTAY366へ。

STAY366は98WINEsが経営する宿泊施設。東京からわずか1時間半で辿り着く大人なオーベルジュとして人気があり、世界的にもワイン観光に取り組む世界最高のワイナリーを選ぶ「ワールズ・ベスト・ヴィンヤード2024」に国内最高位の48位で選出され評価されている。

個人的には昨年末のインタートワインでのイベントで98WINEsフィーチャーの特別会があり、そこで代表の平山さんに「今度お伺いします」とお伝えしていたのがようやく実現した形。

出発日の東京は台風の影響で大荒れ。中央自動車道は目の前がほぼ見えなくなるくらいの大雨で、日頃ほぼ車を運転しないゴリゴリのペーパードライバーとしては半ば死を覚悟しながら前へと進む。ギリギリ生き延びて勝沼へ着くと、ちょうど雨は上がり、雲の切れ間から青空が顔を出していた。

ワイナリーに到着すると、さっそく平山さんがいらっしゃったのでご挨拶。併設のカフェにてウェルカムドリンクや早速の98WINEsのワインを何杯かいただきつつ、平山さんと雑談する。

今年の葡萄の出来について伺うと、「経験と知識の上では、暑すぎて厳しいはず」との前置きがあったものの、同じく猛暑だった2023年は想像を超える良い出来で、さらに暑かった2024年も悪くなく、このくらいの暑さの方が甲州の葡萄には良いのかもしれないとのこと。長年の経験を積んだ平山さんでさえ「まだ分からないことが多い」と語るあたり、ワイン造りの奥深さを実感させられる。

到着後即でてきたチーズケーキが超美味

到着後即でてきたチーズケーキが超美味4杯目を飲み終わった辺りで、こちらから言わないと無限にワインが提供され続ける可能性を察知し、一旦切り上げてホテルにチェックインさせてもらうことに。ホテルはワイナリーより更に少し登った位置にあるので車で移動。

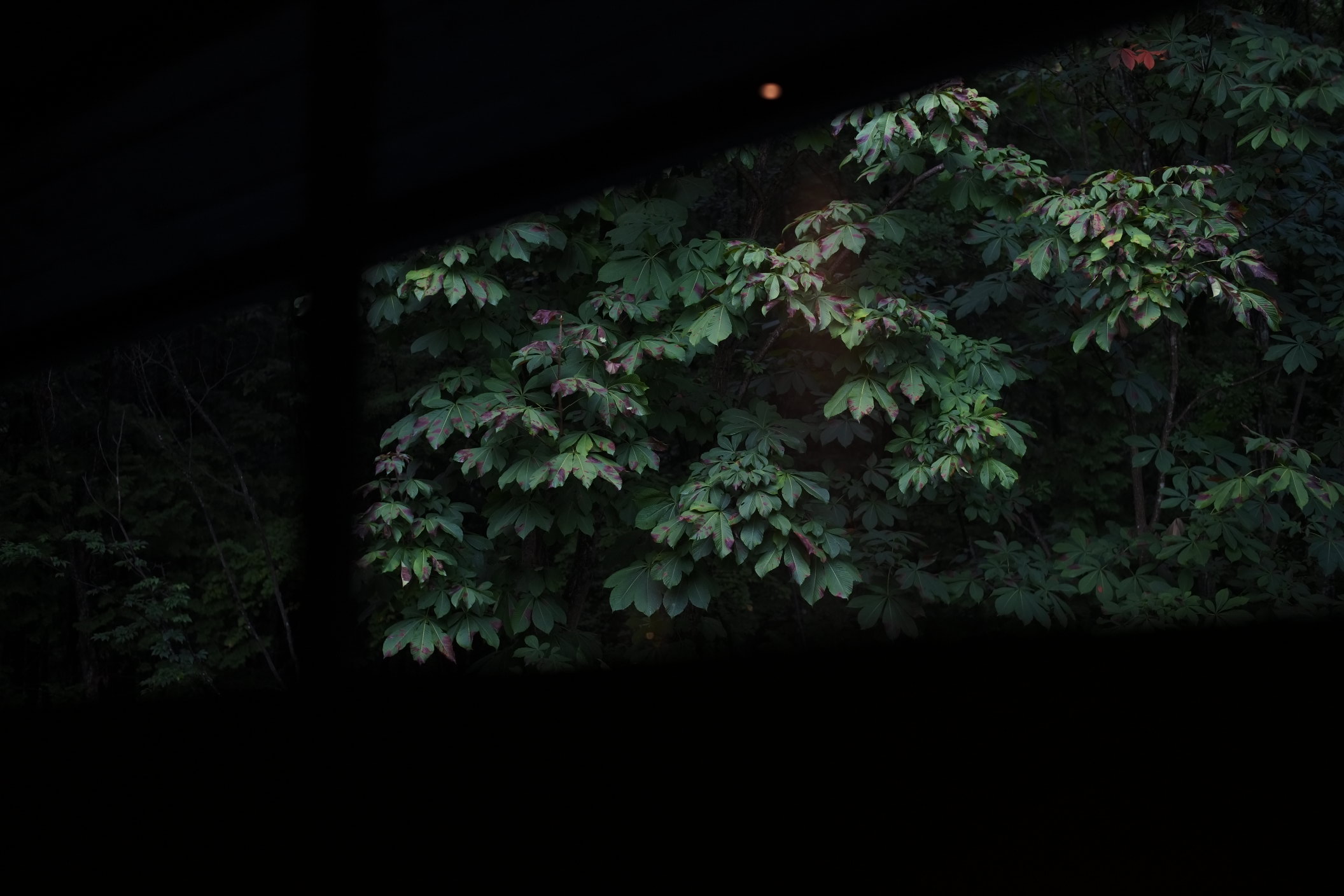

STAY366という名前の由来は「豊かな自然の中で日常 (365 日)の先にある特別な1日を体感」ということから。今回宿泊する部屋は「玄」という特に黒ベースの部屋で、2面の窓から見える美しい緑が、まるで壁に飾られた絵画のようで非常に美しい。

ホテルは1日2組限定、黒を基調とした落ち着いた印象の建物が緑に囲まれており、まさしくゆっくりと特別な時間を過ごせそうだ。

部屋の各所でとにかく窓の緑が美しい

部屋の各所でとにかく窓の緑が美しい 廊下の窓より

廊下の窓より フロントでお香やバスソルトなどが自由にもらえる等、アメニティは全て上質

フロントでお香やバスソルトなどが自由にもらえる等、アメニティは全て上質部屋で一休憩の後、夕食の時間まではビールを無料でいただけるとのことで1階のラウンジへ。

98WINEsはワイナリーなわけだが、なんと98BEERsというビールも作っており、STAY366に醸造所が併設されている。昨年末のワイン会では大橋MWも「家では98のワインよりビールをよく飲んでいるかも」などと話していたくらいに、食事によくあう美味しいビール。自分もよくホームパーティーに持っていくのだが評判が良い。シャンパンと同じく瓶内二次発酵で作られるビールは味についてもシャンパンに近しく、泡がきめ細やかで複雑な香り・コクがある。ちなみに、日本の大手メーカーのビールの作り方は外部からCO₂ガスを加圧する強制炭酸化の作り方であり、瓶内二次発酵の作り方はベルギービールでよく見られる方式。

ここでたくさん飲みたい気持ちはありつつ、この後のディナーでもペアリングをお願いしているので流石に抑える。ワイナリーステイは飲酒量の配分がなかなか難しく嬉しい悩みである。

18時よりディナーがスタート。場所は先ほどのラウンジをディナー用に片付けたスペース。盆地の夕暮れを眺めながら食事とお酒をいただく。

一品目は飯蒸し。優しく蒸し上げたもち米に、そばの実とヤリイカ、銀杏、松茸。この日は連日の猛暑が少し落ち着いて一気に冷え込んだのもあり、急に秋を感じる優しい味わい。

合わせるワインは「芒(NOGI)」というシリーズの2024ヴィンテージ。「芒」は、98WINEsで用いる甲州とベーリーAという品種の面白さを最大限引き出したワインで、ある意味でワイナリーを一番表現できているシリーズとのこと。

個人的に98WINEsのワインの味はいまいち言語化できていないだが、日本ワインらしいクリアさはありつつも、独特な旨みや苦味があり、それが飯蒸しのような和食によく合う。西洋の絵画のような華やかさではなく、日本の浮世絵の世界観のイメージ。

お次は毛蟹のほぐし身。一緒に雲丹、焼きナスのピューレ、黒胡椒のジュレ。蟹と雲丹は大変美味しいのだが、焼きナスの焦げ味がやや主張が強すぎる印象かなあ。

ワインは「霜(SOU)」の2020年、マスカットベーリーAと甲州で作るロゼワイン。「霜」は毎日の食卓で楽しむ用のシリーズ。

ロゼワインは白や赤ほど主張しすぎず、ほのかな苦味があるので、一般的に和食に合わせやすいのだが、特に98WINEsのロゼは和食を邪魔せず、透明感のある飲み口に適度な酸味と苦味、そして控えめながらも食事に彩りを加える独特の華やかさがあり、実に合わせやすい。色も華やか。魚介にも焼き茄子のスモーキーさにもロゼには合う。

宮城から届いた戻り鰹のマリネ、ブドウとイチジクを合わせていただく。ワインは同じく2020の霜の白。

魚の味とフルーツの味で半々というか、ややデザート感のある一皿だが、そこに霜を合わせると、料理としてのトンマナが整う印象がある。98WINEsのワインは、やはり和食を整える出汁感のようなものを感じる。鰹に対して出汁感を合わせつつ、レモンのようなキュッと絞った酸味とフルーツを合わせてるような印象。

お次のワインは「穀(KOKU)」の2019。穀は98WINEsのフラッグシップワイン。最初のリリースは2018年であり、バックヴィンテージにももう20本程度しかないというレアなものだそう。シェリー酒のようなフロール香(パン酵母の香り)があり熟成感を感じつつ、日本らしい透明感はありつつ、出汁のような旨みを感じる白ワイン。

料理は岩牡蠣蕎麦。牛乳で炊いた岩牡蠣をペーストにして、和風のカルボナーラのようにしているとのこと。ほのかにトリュフの風味。いやあ、、美味しい。そして料理単体でも美味しいが、ペアリングだと更に味が変わる。よくやる牡蠣とシャブリのペアリングを和風こってりな方向で進化させた印象。穀の旨みが岩牡蠣と蕎麦がマッチしつつ、アフターで樽のバター感がのこって上質。これ今日一だな。

お次のワインは引き続き「穀」シリーズの2023年。前述の通り2023年は暑かったため、その影響が悪く出ると平山さんは考えていたが、最終的にはトップクラスの出来になったとのこと。リッチで複雑な味で良い。

料理は鉄火巻き。米ではなく蕎麦を使っている。海苔の風味が良い。

マグロや醤油に合わせるのはピノノワールのような赤ワインというのが近年の定説(諸説あり)だが、この蕎麦鉄火巻きと白が合うのはどういうロジックなんだ?いや、穀の旨みとマグロの旨みがあっているってことかな。不思議な合わせで面白い。

スペシャリテの鰻と蕎麦のガレット。奈良漬のスライスとマスカルポーネチーズと、サマートリュフ。美味しい!鰻と蕎麦ガレットは和のテイストでありつつ、マスカルポーネとトリュフは洋風のテイストでありつつ、奈良漬のエッセンスも追加されて複雑だが美味しい味。

ワインは芒(NOGI)の2020年の赤。このワインに用いられているマスカットベーリーAという葡萄品種は、一般的には「苺キャンディのような香り」とよく言われる品種で、和食には合わせづらいのだが、98WINEsでは発酵期間中に日光を当てるという独特な作り方をしており、それにより果実感が程よく抜け独特の風味が付加されるそうな。フレッシュな果実味が落ち着き、深みがあり、蒲焼の鰻のタレとよく合う。

メインは甲州ワインビーフ。1週間ほど熟成した肉の炭火焼き。塩と山葵のみでいただく。

ペアリングの最後は穀の2021年。肉に赤ワインといえば、肉の脂を赤ワインの渋みで中和する合わせが基本なのだが、98WINEsの赤はタンニンが非常に穏やかなので、中和の合わせ方ではなく肉にソースを重ねるような合わせで楽しんで欲しいとのこと。こういう説明いいね。舌触りが滑らか、繊細な味わいで良い。

最後は冷たいすだち蕎麦とプリンをいただいて終了。全体のボリュームは多すぎず、ペロッと完食。

日本ワインの品質は年々向上しており、世界的評価も高まってきている。特に味のクリアさや食事の邪魔をしないペアリングを評価されているが、甲州とマスカット・ベーリーAという土着品種に拘った98WINEsのワインは、他の国内ワインとはまた更に違う、唯一無二の個性をもった日本ワインのように感じる。未だにうまく言語化できていないが。

オーナー醸造家である平山さんのポリシーは、できるだけ人の手を加えず、その土地の風土を活かしたワイン作り。長い経験を経てたどり着いたそのポリシーは「技術があるからこそ技術を使わない」という禅問答スタイル(勝手に命名)を語っていた渡辺酒造店のNechiと全く同じで、自分の最近の興味関心そのものだ(ちなみに、実際に平山さんと渡辺社長は交流があるそう)。98WINEsはまさしく、この勝沼という土地のテロワールを映し出したワインなのだろう。

98WINEsの世界観に浸れてよいディナーでした。

翌朝の朝ごはん。大変に全部美味しいのだが、全て対ご飯戦闘力が非常に高く、すなわち塩分が大分過多であり、白米が強制的に進んでしまうため、土鍋の白米を3杯食べて朝から満腹。つらい。

朝食後はのんびりした後、ワイナリーに戻ってきてワイナリー見学。カーブドッチやNIKI Hillsほど大きくないので、15分ほどでサクッと終わるコース。平山さんが直々に説明してくれる。

「ブドウを樽の中に少しだけ入れて踏んで潰して、アルコール発酵を開始させてから、更にその上にブドウをいれてビニールで蓋をすると、中が炭酸ガスでパンパンになります。こうすると、葡萄のリンゴ酸がアルコールに代謝されて酸が和らぐんですよ」「へ〜、面白い作り方ですね」「マセラシオン・カルボニックという作り方ですね」「へ〜、初めて聞きました」なんてやり取りをしたが、いや三ヶ月前にワインスクールで習ったやつ。まるで成長していない…と安西先生もびっくり。勉強しなおそう…。

一瞬だけビニールを開けて中を嗅がせてもらうと、耐えられないくらいの刺激臭で仰け反る。アルコール発酵とは、糖を二酸化炭素とエタノールに変える化学反応なんだなあ…というのを実感できる。

マセラシオン・カルボニックをしている樽。この作り方はボジョレーでよく行われ、新鮮な香りで果実感に溢れた口当たりの柔らかいワインを作れる

マセラシオン・カルボニックをしている樽。この作り方はボジョレーでよく行われ、新鮮な香りで果実感に溢れた口当たりの柔らかいワインを作れる

山仁(インタートワインの母体)の方がお手伝いにきていた

山仁(インタートワインの母体)の方がお手伝いにきていた見学中、ワイン作り以外についても平山さんの拘りや思いを色々お話しいただく。カフェの2階はフリースペースになっているからアートを展示できる場にしたいとか、若者がやりたいことを見つける場の1つにしたいとか云々。

98WINEsという名前は「自分たちだけで 100 とするのではなく、様々な人との出会い・コラボレーションで、200にも300にもになっていこう」という思いを込めているそう。テロワール(=その土地の風土、個性)を重視したワイン作りをする平山さんが、この場所でしか作られないコミュニティ作りにも力をいれているのは、何か感じいるものがある。

また違う季節に来てみたい、というか2025年のワインがどうなったのかまた確かめに来たいね。良い滞在だった。

Katsuma Narisawa

Software engineer and photographer exploring the intersection of technology and human experience.

Show Profile →